現在、世界には様々な理由で住み慣れた居住地を追われ、避難を余儀なくされている人々が2022年時点で約1億840万人以上(参照:UNHCR「数字で見る難民情勢」)います。このページでは、世界の難民問題と、Living in Peaceが支援に取り組む、国内の難民の方々を取り巻く課題についてお伝えします。

難民とは?

「難民」の定義は多義的で、「政治的な迫害のほか、武力紛争や人権侵害などを逃れるために国境を越えて他国に庇護を求めた人々」と広く解する「広義な難民」もある一方、法的には狭く解されており、1951年の「難民の地位に関する条約」では、「人種、宗教、国籍、政治的意見やまたは特定の社会集団に属するなどの理由で、自国にいると迫害を受けるかあるいは迫害を受けるおそれがあるために他国に逃れた」人々と定義されています。

日本は1981年に難民条約に加入しており、入管法においては上記の内容を引用して難民を定義しており、この定義により国内に受け入れられた人々は「条約難民」と呼ばれています。います。難民キャンプ等で一時的な庇護を受けた後に、新たに受入れに合意した第三国へ移動・居住する仕組みは「第三国定住」と呼ばれ、難民の自発的帰還及び一時庇護国への定住と並ぶ難民問題の恒久的解決策の一つとして位置づけられており、難民問題に関する負担を国際社会において適正に分担するという観点からも重視されています。

その他にも、1975年のベトナム戦争終結前後に新しい政治体制発足にともないインドシナ3国(ベトナム・ラオス・カンボジア)から他国へと逃れた人々は「インドシナ難民」と呼ばれ、人道的な配慮という側面では同じですが、1981年の難民条約への加入以前であるため、法的には区分されています。

また近年では、他国に逃れた難民以外に、紛争などによって住み慣れた家を追われたものの、国内にとどまっている、あるいは国境を越えずに避難生活を送っている「国内避難民」も増加しています。国内で適切な支援を受けられなかった場合、これらの人々も国境を越えて難民となる可能性があります。

世界の難民問題

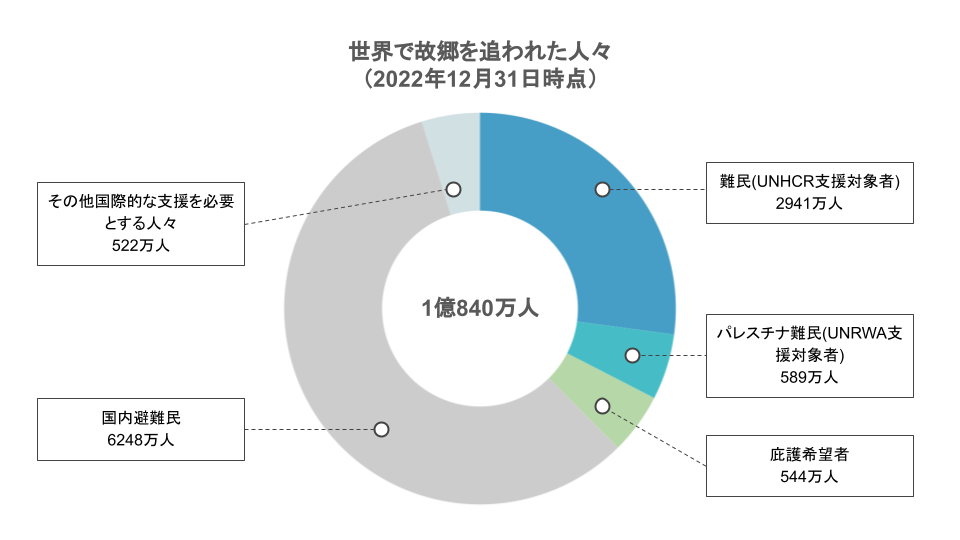

UNHCR(国連難民高等弁務官事務所)の年間統計報告書「グローバル・トレンズ・レポート 2022」によると、2022年末時点で、世界中には暴力や迫害によって居住地を追われ、避難を余儀なくされている人々が約1億840万人います。これは世界の人口の1%・日本の人口の86%に相当し、そのうちの約40%は子どもたちです。中でも2022年は難民が1年間で1,910万人増加し、これまで最大の増加となっています。

1億840万人のうち、6,248万人は国内にとどまる国内避難民ですが、他国に逃れてUNHCRの支援対象者となる難民は2,941万人に上ります。他にも、パレスチナ難民、庇護希望者など居住地を追われて支援を必要とする人々がいます。

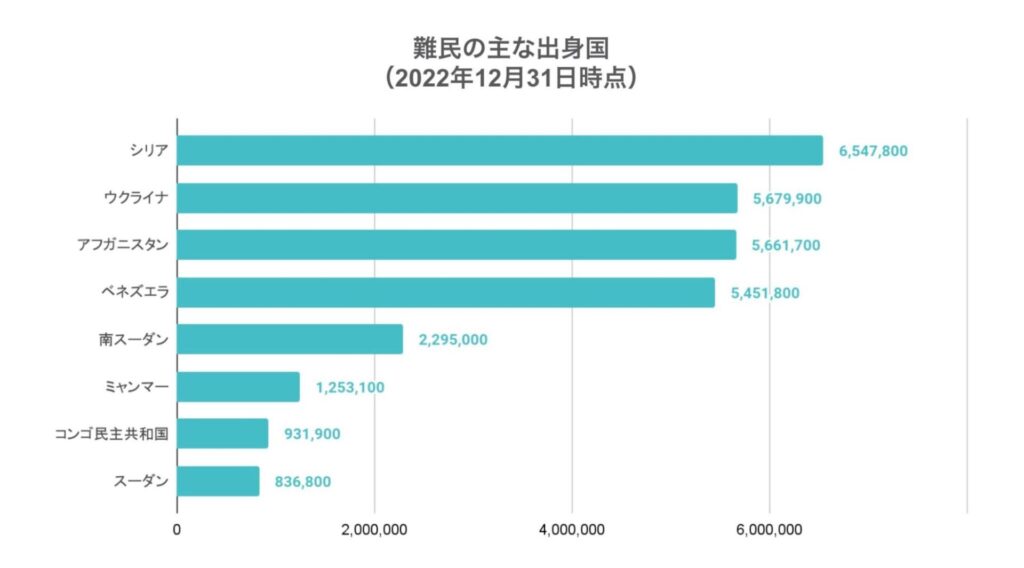

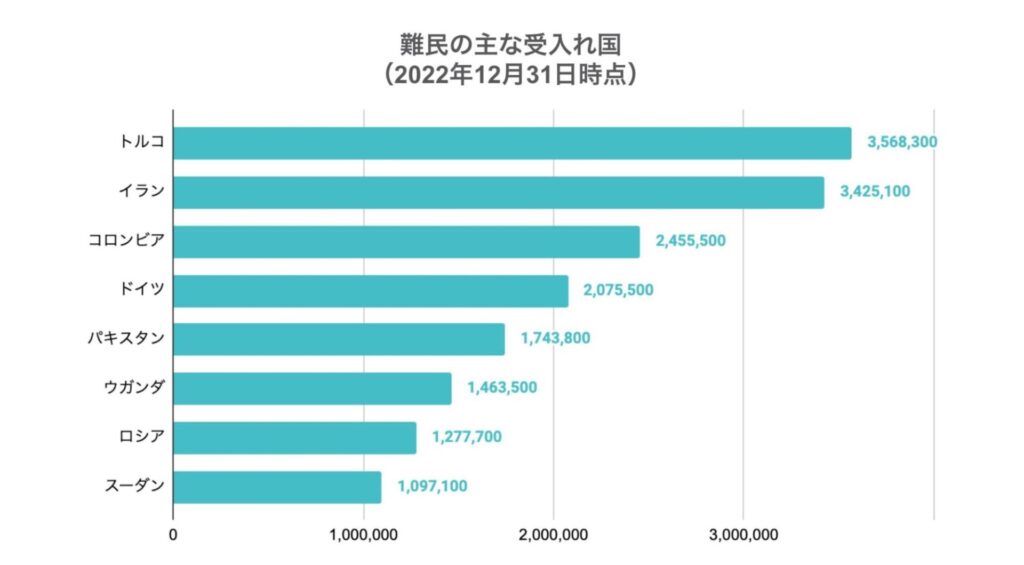

2022年末時点において、87%以上はわずか10カ国からの難民が占めています。そのうちシリア難民は全世界の約20%を占め、ウクライナからの難民は前年の約2.7万人から約570万人までに増加し、第二次世界大戦以降最大の増加幅となりました。アフガニスタンからの難民はイランの人口統計における上方修正が行われた関係上約2倍の数値に増加し、これによりイラン国内において新たに260万人のアフガニスタン難民が記録されています。

そのうち難民の70%は近隣国に逃れており、2022年末時点で76%が低中所得国・24%が高所得国で受け入れられています。高所得国での受け入れ割合はヨーロッパ諸国へと避難したウクライナ難民によって大幅に増加しました。低中所得国の中でも世界のGDPの1.3%以下を占める最貧国において、世界全体の20%難民を受け入れる状況となってしまっています。

日本の難民問題

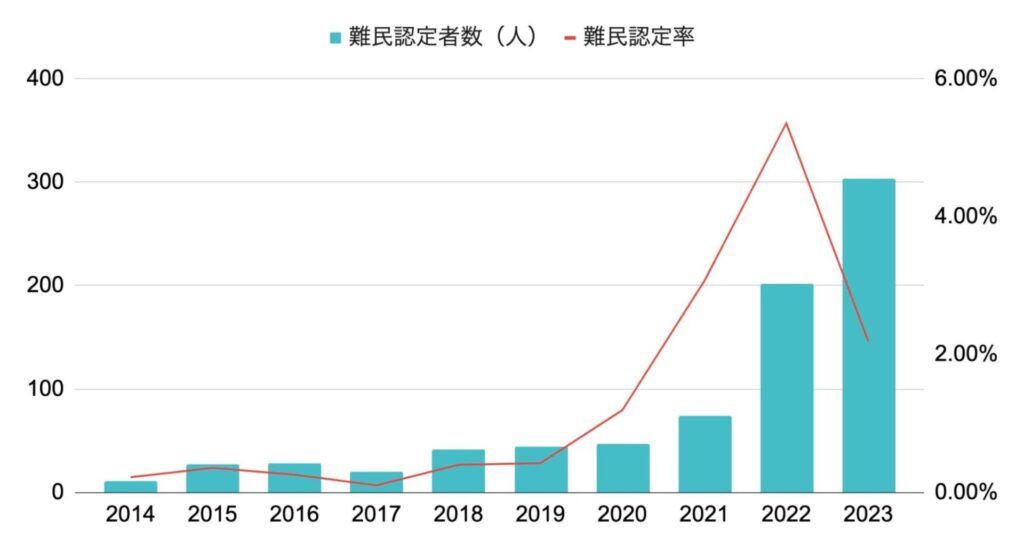

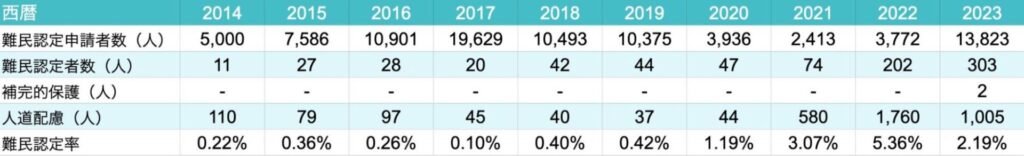

日本では2016年以降、毎年1万人以上の人々が難民として庇護を求める申請をしています。2020年から2022年にかけては新型コロナウイルスの水際対策により申請者数自体がかなり減少していましたが、2023年は申請者数はコロナ禍以前の水準に戻っています。

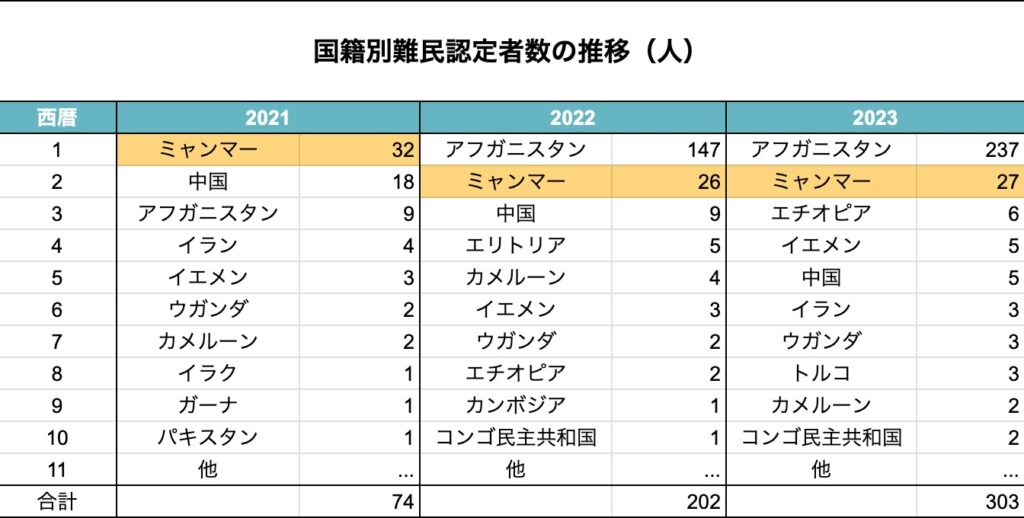

日本で難民と認められる人々は、そのうち数パーセントのみですが、2022年以降は認定者数自体がこれまでと比べて大きく増加し、申請者数がコロナ禍以前の水準となった2023年度の認定率も以前と比較すると上昇しているといえます。

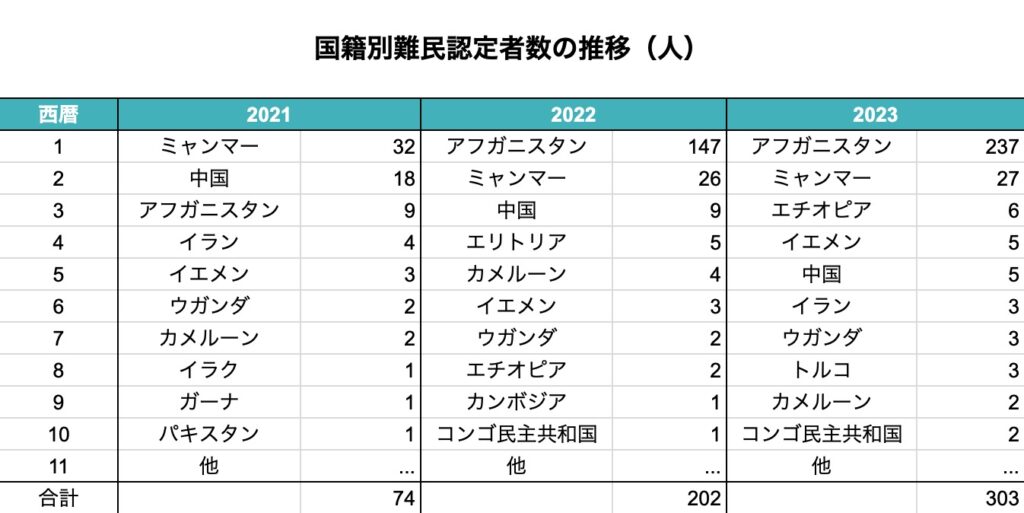

その中でも大きな割合を占めているのはアフガニスタン難民であり、タリバンが暫定政権を発足した2021年8月以降、アフガニスタンからの難民認定者が増加を続け、2022年・2023年ともに全体の7割以上を占めています。

出典:法務省「令和5年における難民認定者数等について」より抜粋・作成

また難民とは認定しなかったものの人道的な配慮を理由に在留が許可された人は令和5年度合計で1,005人となっています。そのうち90%以上が国軍のクーデターによる情勢不安を背景に国外へと逃れたミャンマーの人々が占めてます。

しかし、これらの人々のうち毎年300人程度が難民申請を行っているものの難民として認定されるのは30人前後であり、約10%程度にしか満たないことも分かります。

またもう一つ注視すべき点としては、ウクライナから逃れてきた人々は「避難民」という位置づけで、これまでの表の中に含まれていなかったように日本では「難民」と区分されていないことが分かります。しかし実情としては2,000名以上と多くの人々を受け入れており、これらの事実から対ロシアで連帯する欧米諸国を中心とした国際社会の動きに賛同しつつも、難民認定の基準は従来通りの厳しいスタンスを継続する日本政府の姿勢が伺えます。

この針に対しては、受け入れ直後の在住可能期間が短く、将来生活の見通しが立てづらい点や、ミャンマーからの入国者とも扱いが異なる点などの観点から、国会でも議論されています。(参照:ウクライナ「避難民」受入れ及び移民政策に関する質問主意書)

日本語の壁の問題

難民として認定された人々が日本で日常生活を送るにあたって、大きな壁として立ちはだかるのは日本語の言語の問題です。

難民であると認定された人々は、文化庁が行う難民に対する定住支援事業のひとつ、「条約難民及び第三国定住難民に対する日本語教育事業」の対象となります。そして、日本への定住に必要とされている最低限の基礎日本語能力の習得を目的とした日本語教育プログラムを受講することができます。

コースは2種類用意されており、昼間学習する人向けの6か月コースは1日6コマ、夜間に学習する人向けの1年コースは1日3コマとされています(1コマ45分で、計572時間)。上記で示したように難民として認定される人は全体の数%であるため、一般の難民申請者は公的な日本語教育プログラムを受けることができません。そのためNPOや自治体の無償プログラムが重要な役割をはたしています。

しかし、多くの日本人が英語学習で経験しているように、語学は一朝一夕で身に付くものではなく、毎日少しずつ、長期的に学習していく性質のものです。これと同様に、難民の方々が日本語を身に付け、日本語で不自由なく生活できるようになるまでには多くの時間がかかります。

また、難民の中には、来日する前に受けた迫害等による身体的・精神的なダメージを抱えていたり、経済的な余裕がなかったりなどの様々な事情から、なかなか日本語学習に集中することが難しい方々もいます。こうした個々の事情に配慮しつつ、長い目で難民の方々の日本語学習をサポートする仕組みが必要です。

日本での就職における問題

就職活動においても、やはり言語の問題は大きな障壁となります。

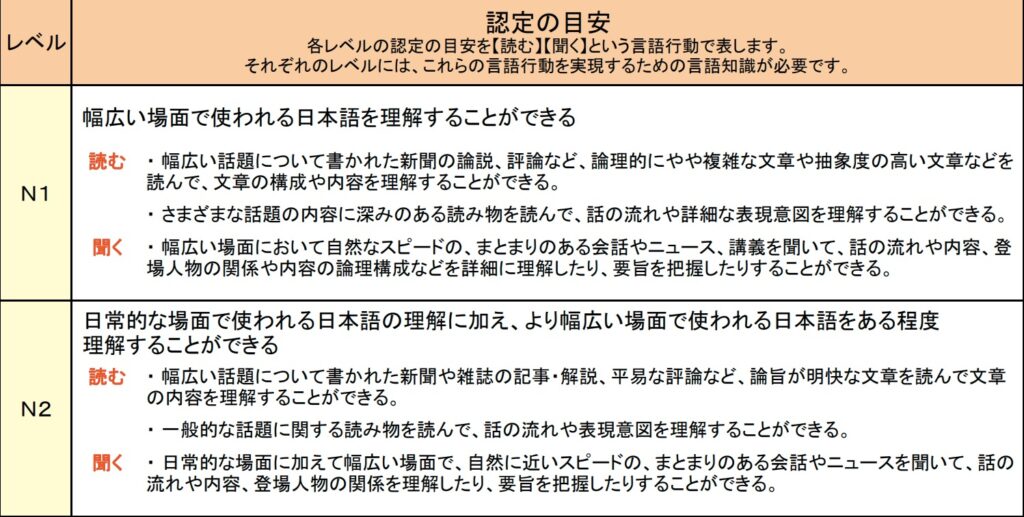

外国人の採用、特にいわゆるホワイトカラーかつ正社員の募集においては、その採用条件として高い日本語能力(日本語能力試験「JLPT」におけるN1、N2程度)が求められることがほとんどです。漢字知識の有無の違いや個人差も大きいですが、一般的にはこれらの上位レベルに達するには数百〜数千の学習時間が必要とされます。

出典:日本語能力試験公式HP

しかし、身体的・精神的・金銭的な困難を抱えている難民の方々にとっては、学習時間の確保が難しいケースや、学習においても負荷が大きい場合があることは想像に難くありません。これらのことを勘案すると、文化庁からの日本語教育支援だけでは、難民の方々が日本で生まれ育った人々と同じように就職機会を獲得できるだけの日本語を身に付けることは困難だということがわかります。

つまり行政からの日本語教育支援だけでは、たとえスキルを持っていても日本語能力の不足により希望する職につくことが叶わないことで、結果的に会話機会の少ない仕事から選択する可能性が高くなると同時に語学力の向上も鈍くなりがちです。その結果、来日前には専門性の高い職に就いていた方であっても日本語が障害となって自分の専門性を活かした仕事に就けず、結果として経済的な自立・安定が遠のいていくという負のサイクルに陥りがちです。

また、日本における就職に係る様々な慣習、特に新卒一括採用は、難民の方々にとって全く馴染みのないものです。そのため、日本語で記載・発信された就職活動の情報にアクセスできないうちに、いつの間にか就職活動の機会を逃してしまった、というケースも散見されます。

このように難民の方々が日本社会で経済的に自立して生活できるようになるためには、日本語の習得や日本の就職における慣習の理解が不可欠であり、そのための支援が非常に重要です。

難民2世の子どもたちの抱える問題

ここまでは来日した難民全般としての問題でしたが、次に日本で育つ難民2世の子どもたちの抱える問題についても考えてみましょう。

難民をはじめ外国ルーツの子どもたち(成人した場合も含む)は、進学・就職など様々な場面で、生きづらさを抱えているケースがあリます。その背景には、情報格差、経済的格差、言語格差など様々な格差が考えられます。また、母国(親の出身国、ルーツとなる国)と日本の文化の間で揺れ動くアイデンティティ形成の複雑さや、日本人とも留学生等とも異なる、学校や職場での居場所の求めづらさ、母語を持たないこと、文化継承の難しさなどの課題もあります。

難民2世の子どもたちが日本社会で孤立しないよう、彼らの抱える課題を把握すると共に、彼らの成長やアイデンティティ形成に寄り添う支援を考えていく必要があります。

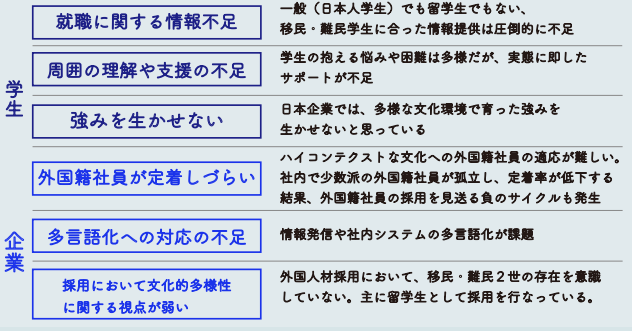

職場の文化的多様性の包摂に関する問題

難民等の背景のある学生の就労については、日本の職場環境にも問題があります。Living in Peaceは、東京大学・筑波大学と共同で、移民・難民の第二世代の若者の教育から労働市場への移行、なかでも大卒労働市場に着目し、教育から労働市場への移行に関する課題を明らかにする研究を実施しました。その結果、学生と企業双方の実態が浮かび上がりました。(研究詳細についてはこちら)

企業側の実態を改善するために、現状を可視化や互いのノウハウを共有し讃え合う仕組みの導入を通じて、文化的多様性の包摂の取組みを進めるのが有効な解決策と考えられます。