先日、ある大学で一年生向けに話をしたさい、事前に私の文章を読んでコメントを送ってくれたなかに「昔から文章を書くのが好きだったり得意だったりしたんですか?」という質問がありました。

たしかに、嫌いだったり不得意だったりはしないかもしれません。しかしそれは、ただそれを続けてきたというだけのことで、「好き」「得意」と言えたこともありません。そしてそれが続いたのはひとえに、「書く」ことで初めて「書かない」ことが可能になるからです。

私のどんなにささやかな人生も、私をめいっぱいに満たすものであり、それをつうじて、あるいはそれをかけて考えられるべきことであふれています。けれど、考えるべきものだからそれらをずっと考えなければいけないとしたら、それはあまりにつらいことでしょう。

思考は、私のものであれ、ときにわたし自身にとりつくやっかいなものにもなります。それを振りおとし、思考に「休止符を打つ」ために書くのです。10代のころから、ただそうせざるをえないという理由で始めたことを、いまも変わらず続けています。

私が休止符を打つために書いた拙いものから、別の人のなかで次の休止符への思考が始まるとしたら、それは望外のことです。他方で、休止符から休止符へ、という思考のつらなりは、書かれ(あるいは、語られ)ていることの必然性によってのみ駆動されると感じます。

ことばは単なる情報ではありません。いかに不協和音であれそれが奏でているリズム、いかに広大無辺であれそれが描き出さなかった広がりもまた、ひとつのことば、文章、語りに必然性を与えます。そうであれば、ことばの力は、語彙力や文章力、話術の有無とは本質的に無関係です。

*

以前、小中学生の哲学対話に関わったときのこと。最初に行う「問い出し」の時間に、対話の輪のなかにいながら、「ねえねえ、『問い』って何~?」と、お兄さん、お姉さんのやり取りになかなか入れない年長の男の子がいました。

それでも「問い」の具体例をいくつか教わって合点がいったのか、文字通り目を輝かせてその子が発した問い、そしてそれを聞いたときの周囲の子どもたちの反応を、私はいまでも忘れられません。

「お母さんは何で働かなきゃいけないの?」と、その子はうれしそうに自分の「問い」を披露したのでした。

少し分かってくれば、子どもでも「大人はなぜ働かないといけないのか」とか、「何のために働くのか」とか、より一般性の高いかたちで問いを出します。この場合、「お母さん」とはあくまでも「ぼくのお母さん」であり、その問いはおよそ幼く、お兄さんお姉さんに「しょうもない」と一蹴されかねないものでした。

しかしそのとき、場はみごとに静まり返りました。ありあまる元気さが言動の乱暴さにはねかえって、やいのやいのの応酬が、対話らしい対話を難しくしていたような子どもたちばかりでしたが、その瞬間、みんなが見たこともない表情をしました。そしてたくさんの問いが出たなかで、みんなで考えたい問いに選ばれました。

その年長の男の子は、お母さんがシングルマザーで子育てをされていました。周囲からは虐待と見られかねない関わりを、ときにしていたかもしれません。しかし、その子は一緒にいたいときも働くお母さんを見て、「お母さんは何で働かなきゃいけないの?」とずっと思っていたのです。

対話に参加していた子どもたちの多くも、複雑な家庭環境な子たちでした。その子の置かれている状況を、すべての子どもが知っていたわけではなかったと思います。しかしその子の発した問いは、そうとしか表現できない必然性をもっていること、いかにふざけた感じで発せられたものであっても、ヤジりようのない真剣さをその背後に秘めていること、それらをむしろ子どもたちの方が瞬時に理解し、受け止めていました。

*

素朴な作風で知られた詩人まど・みちおに、「うさぎ」という題の詩があります。

「うさぎ」

まど・みちお

うさぎに うまれて

うれしい うさぎ

はねても

はねても

はねても

はねても

うさぎで なくなりゃしない

うさぎに うまれて

うれしい うさぎ

とんでも

とんでも

とんでも

とんでも

くさはら なくなりゃしない

36歳のときに戦地だったシンガポールで終戦を迎えたまどは、さらに20年ほどのちに、この詩を書いています。

冒頭で触れた以外に、大学一年生から「大人になった私たちの『生きる力』とはなにか?」という質問もあって、それにはさんざん悩んだすえに「自分にとって価値あるものを受け取れること、世界に希望を見いだして歩めること」と答えました。けれどそのあとで「うさぎ」を読んだとき、それがすでに平易なことばで表現されているような気がしました。

来年は、日本が子どもの権利条約を批准してちょうど20年です。子どものいのちと権利が守られる社会は、どのようなものでありうるか。それは私たち社会の、いっそう中心的な問いであるべきものです。「お母さんは何で働かなきゃいけないの?」という問い、そして「うさぎに うまれて/うれしい うさぎ」と繰り返される「うさぎ」の終止符を引き継いで私たちは、その次、そしてさらにその次にいかなる言葉をおけるでしょうか。

代表中里のコラムは毎月更新!バックナンバーはこちらからもお読みいただけます!

-

Living in Peaceを支えるバックオフィスメンバーを紹介

Living in Peace マイクロファイナンスプロジェクトでは発展途上国の貧困層へ「金融アクセス」を通した支援に取り組んでいます。 -

LIPメンバーパネルディスカッションpart1

Living in Peaceの里親チームで活躍する、角田さんと中嶋さんにインタビューを行いました。プロボノとして活動する里親子支援はどのようなことを行っているのか、聞いてみました! -

【アニュアルレポート発刊記念対談】これからのLiving in Peaceをつく…

-

JC Finance業務支援レポート:顧客審査基準改定とカンボジアでの年末年始

Living in Peace マイクロファイナンスプロジェクトでは発展途上国の貧困層へ「金融アクセス」を通した支援に取り組んでいます。 -

難民ルーツの学生の就活レポートvol.4

-

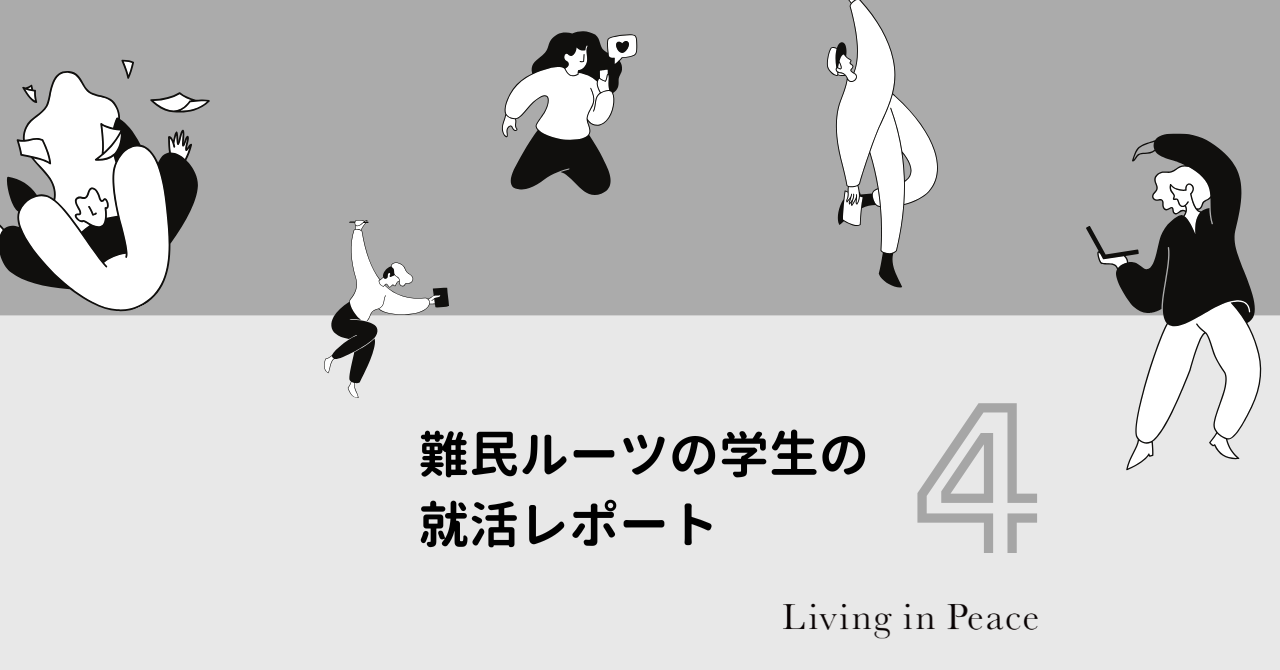

難民支援における官民連携と提携先のご紹介