私たちにとって〈第一行〉とは、つねに〈訪れるものである〉。詩人・石原吉郎の「私の部屋には机がない」と題されたエッセイは、この一文から始まります。

石原は、敗戦後、極寒の地シベリアの強制収容所で8年ものあいだ、過酷な労働に従事した日本人です。帰国後、言葉の「脱落」と表現された失語の状態から回復していく過程で、石原はまず詩を、そして15年ののちに文章を書くようになります。

書く、あるいは語ることが、思考の前提であるなら、私たちは〈第一行〉の訪れを待たずに考えることはできない、ということになるでしょう。

ごく最近、人間にとって本質的と思われる知性のそのようなあり方が、郡司ぺギオ幸夫というユニークな科学者によって「天然知能」と名付けられていることを知りました。「天然知能」と対比されるのは、定まった用途のなかで動く「人工知能」と、万物を一望しようと動く「自然知能」の二つです。

「天然知能」は、場当たり的に世界を受け容れる「ダサカッコワルイ」知性でありながら、自分が自分らしくあることを肯定できる唯一の知性であると、郡司は述べています。もちろん「ダサカッコワルイ」とは「人工知能」「自然知能」の側からなされる一方的な評価にすぎないでしょう。

しかしそれら二つの、いわば「イケてる知性」は、朝、瞼を開くたびに溢れんばかりの光線と出会って思わず目を細める「天然知能」の驚きを、容赦なく無価値と断じて憚らない力を持っています。

誰が決めたのか分からない「カッコイイ」(に類する〈外〉の価値観)に私たちは驚くほど無力です。なぜならそれが、私たちが個々の持てる力を超えて生存するために形成した社会が、結果として有する力だからです。

78年前、私たちが非人間的な社会システムの誤りに気付いたのは、内外に言語を絶する被害をもたらした後でした(もちろん被害自体は今に至るまで続いています)。そして全く残念なことに、資本主義に代表されるその後の私たちが新たに頼みとした社会システムの限界も、すでに明らかです。

石原吉郎のエッセイは最後、「私たちが詩を書くのは、おそらくこの不用意に対するある種の安堵、あるいは信頼があるからではないだろうか。」と、郡司流に言えば「天然知能」への信頼を、読者とともに確認するように終わっています。

さてでは、次なる社会に向かう私たちの〈第一行〉はどこにあるのでしょう。

この文章のなかに、というのが私の願いです。

代表中里のコラムは毎月更新!バックナンバーはこちらからもお読みいただけます!

-

Living in Peaceを支えるバックオフィスメンバーを紹介

Living in Peace マイクロファイナンスプロジェクトでは発展途上国の貧困層へ「金融アクセス」を通した支援に取り組んでいます。 -

LIPメンバーパネルディスカッションpart1

Living in Peaceの里親チームで活躍する、角田さんと中嶋さんにインタビューを行いました。プロボノとして活動する里親子支援はどのようなことを行っているのか、聞いてみました! -

【アニュアルレポート発刊記念対談】これからのLiving in Peaceをつく…

-

JC Finance業務支援レポート:顧客審査基準改定とカンボジアでの年末年始

Living in Peace マイクロファイナンスプロジェクトでは発展途上国の貧困層へ「金融アクセス」を通した支援に取り組んでいます。 -

難民ルーツの学生の就活レポートvol.4

-

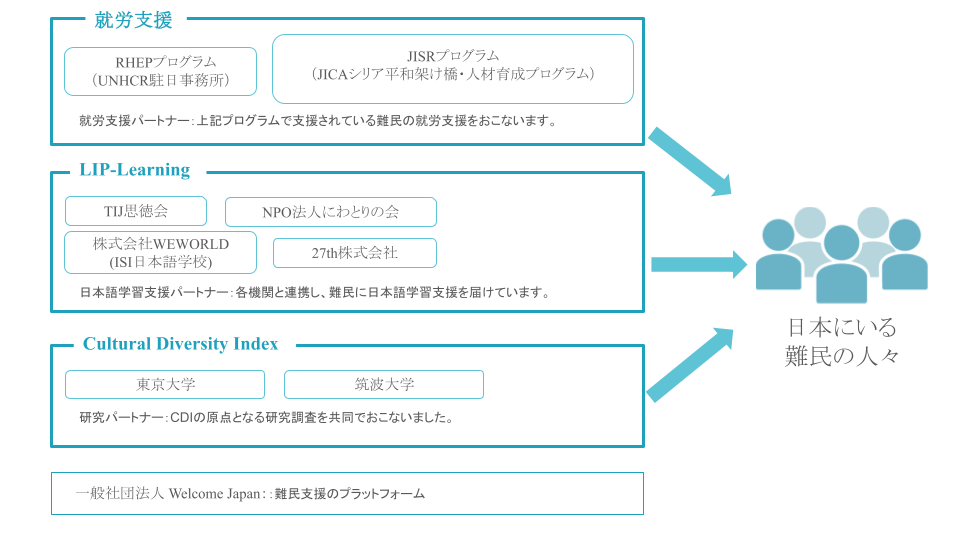

難民支援における官民連携と提携先のご紹介