「好きな食べ物は何?」と聞かれると弱ってしまう。たいてい「何でも好きですよ」と分かりやすい嘘でお茶をにごすか、「美味しいものは好きです」と言って場をしらけさせるかの二択になる。本当に好きなのはコロッケだ。コロッケであれば何でもよい。揚げたてもよいし、具材にこだわったのももちろんよい。でも仕出し弁当の片隅でへなっているやつもよい。とにかく何でもおいしくて、食べればそれぞれの満足がある。

なのでかつては「コロッケ!」と即答していたが、毎度「あ、そうですか」くらいのリアクションしか返ってこない。そのうち、食べ物の好みを聞かれて「コロッケ!」と答えるのは恥ずかしいことかもと思うようになり、実際すこし恥ずかしくなった。考えてみれば小学生的な回答である。ただコロッケの確固たる地位を他に譲ることもできず、結果、質問した方が後悔するような返答になってしまう。

すでに原稿用紙一枚分、話の枕を超えた分量のどうでも良い話を書いているが、そんな私のかねてからの不全感を解消する出会いがあった。ひとではなく小説である。いや、『ひと』という小説である(小野寺史宜著)。青春小説というジャンルなのだろう。しかし見方を変えればコロッケ小説である。冒頭に惹かれて読み始めたが、全編からコロッケへの愛を感じ取れ、心中で快哉を叫びながら一気に読んだ。

加えて印象深かったのは主人公の周囲への態度である。話のなかでは、父と母を相次いで亡くした20歳の青年が、故郷の鳥取から出てきた東京で大学を辞め、料理人として生きていく決意をするまでの一年が描かれる。大変な境遇ではあるが、一方でこの小説には湿っぽさがない。むしろ終始、健康的な明るさがある。むろん筆者の筆致に支えられてではあるが、読者はそれが、主人公の聖輔が他者を信頼するまなざしを常に失わないからであることに気づいていく。

異なる他者同士が世界をともにし、そして社会を作っていくなかで、私たちはさまざまな軋轢や葛藤に向き合っていかざるをえない。だからこそ「こころにもない表情」を浮かべられる「おとな」が成員でなければ社会は成り立たないし、そうして出来あがった社会をその技法ぬきに生きていくことは多くの困難を伴う(奥村隆『他者といる技法』)。

良くないこと(あるいは、はっきり劣悪なこと)が多いどころか、ときに何が良かったのかを見失ってしまうほどに善悪良劣が分かちがたく絡まり合うのが、この社会である。しかし、である。悲観のうちに楽観を含ませること、あるいは悲観の奥底に楽観を潜ませることは可能だろう。

さまざまな傷つきを経験した人が、周囲をあえて困らせるような行動を執拗に取ることを一般に「試し行動」と呼ぶ。私はこの名称が好きではないが、それは今措くとして、目の前の人が信頼に足るかどうかを試そうとする行動は、さらに進めば、自らの期待を自らの手で壊すような自虐性を帯びることもある。どうせダメになるなら、自分の手でさっさと壊した方が傷つきが少なく思えるからだ。

これに類する現象は社会的にも見られる。悪人がたくさん名指される社会は、悪人を発見して来たるべき失望を先回りしようとする社会的不安の現われだろう。しかし悪人を発見して味わうつかの間の安心は、さらなる悪を発見する力となって状況を悪化させる。

たとえそこに暗さが含まれていても希望は持たなければいけないし、明るい希望を語れるものを私たちは支えなければいけない。子どもたちは無邪気に「コロッケ、大好き!」と言ってはばからないし、私もそれをともに口にしてくれるものがいればコロッケへの嗜好をおおいに語れるだろう。

牽強付会もはなはだしい。しかし、希望もまたそのようにしてこの社会のなかで育って、かたちとなり、また根付ていくものと私は信じたい。

代表中里のコラムは毎月更新!バックナンバーはこちらからもお読みいただけます!

-

Living in Peaceを支えるバックオフィスメンバーを紹介

Living in Peace マイクロファイナンスプロジェクトでは発展途上国の貧困層へ「金融アクセス」を通した支援に取り組んでいます。 -

LIPメンバーパネルディスカッションpart1

Living in Peaceの里親チームで活躍する、角田さんと中嶋さんにインタビューを行いました。プロボノとして活動する里親子支援はどのようなことを行っているのか、聞いてみました! -

【アニュアルレポート発刊記念対談】これからのLiving in Peaceをつく…

-

JC Finance業務支援レポート:顧客審査基準改定とカンボジアでの年末年始

Living in Peace マイクロファイナンスプロジェクトでは発展途上国の貧困層へ「金融アクセス」を通した支援に取り組んでいます。 -

難民ルーツの学生の就活レポートvol.4

-

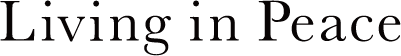

難民支援における官民連携と提携先のご紹介