およそ言葉というものが発せられるには、何らかそれを耳にしてくれるだろう他者が必要です。虚空に向かって言葉を吐く、といったことは文学的なメタファーに過ぎず、現実にはだれも進んでそんなことをしようとしません。

しかし、言葉が発せられるには、ただ音に反応する耳(センサー)があってもだめです。言葉は誰かに向かって何かを伝えたい意図をもって発せられるからです。伝わらないかもしれないけれど伝わってほしい切なる願いを、どの言葉も携えて、口を越え出ていく。その果敢な出立は、音に反応する耳ではなく、願いを聴き届けんとするこころの存在によって初めて可能になるのです。

「痛い」という、ごくありふれた言葉であってもそうです。片付けが(重度に)苦手な私の部屋は、物が(控えめに言って)散乱しているので、ことあるごとに何かにぶつかったり、何かをふんだり、何かですべったり等々、日ごろから生傷が絶えません 。

けれど私しかいない部屋で、私が「痛い」という言葉を発することはまずありません。発するのは、呻きであり、場合によっては血であり、着地に失敗して床を踏み鳴らす音です。

何か痛みが生じたさい、それが「痛い」という言葉になるには、それを聴き届ける誰かが必要だと私は思います。そのような存在抜きに私たちは、おのれひとりで痛みを「痛み」として痛むことはできないのではないでしょうか。

これは身体の、目に見える痛みに限りません。最近、ひょんなことからそれを思い出させてくれた人がいましたが、私にはかつて「何のこれしき、痛みにてもなし」とおまじないのように唱え、日々を過ごしていた時期がありました。

当時さまざまなことが重なってさながら満身創痍の体(てい)でしたので、現実には痛みにのたうち回っていたはずです。しかし私は、それを「痛い」とは決して口にできませんでした。そうしては、匍匐であれもはや先に進めなくなるように思えたのでしょう。渦中においておのれひとりにできることは、ただ感覚の遮断であり、否認です。

ちょうど今月15日、こども家庭庁の設置に向けた関連法と、子どもの権利擁護の具現化を担うこども基本法が同時に成立しました。「ヤングケアラー」という言葉が急速に広まっていく昨今、子どもの声を聴くことに真摯な関心を寄せる人が増えています。

「痛い」という言葉に限らず、子どもたちの言葉、声のすべては、そうした方々ひとりひとりの存在によって、存在とともに、作られていくものだと私は考えています。

代表中里のコラムは毎月更新!バックナンバーはこちらからもお読みいただけます!

-

Living in Peaceを支えるバックオフィスメンバーを紹介

Living in Peace マイクロファイナンスプロジェクトでは発展途上国の貧困層へ「金融アクセス」を通した支援に取り組んでいます。 -

LIPメンバーパネルディスカッションpart1

Living in Peaceの里親チームで活躍する、角田さんと中嶋さんにインタビューを行いました。プロボノとして活動する里親子支援はどのようなことを行っているのか、聞いてみました! -

【アニュアルレポート発刊記念対談】これからのLiving in Peaceをつく…

-

JC Finance業務支援レポート:顧客審査基準改定とカンボジアでの年末年始

Living in Peace マイクロファイナンスプロジェクトでは発展途上国の貧困層へ「金融アクセス」を通した支援に取り組んでいます。 -

難民ルーツの学生の就活レポートvol.4

-

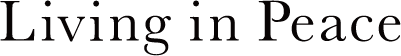

難民支援における官民連携と提携先のご紹介