Living in Peaceの「お金の教育事業」では、「社会的養護下の子どもが、今後の人生に必要なお金の知識を身に着けることにより、生まれ育った環境に関わらずもっと自由に生きる」というゴールを達成するために、お金の教育事業を行っています。

今回、第4回「お金との向き合い方を考えてみよう」の講座を開催いたしましたので、ご報告させていただきます。

講義の内容

近年は、お金を使うという場面において、SNS社会特有の問題を報道等で目にすることが多くなってきました。

このような状況は、一般的な子ども達の問題だけではなく、社会的養護下の子ども達の間でも同様にみられるようです。実際に児童養護施設の職員の方からお話を伺うと、

「スマホゲームへの課金」や「アイドルの推し活」などに、何万円もかけてしまうなど、

お金の使い方に問題があると思われる事例も珍しくないようです。

こうした状況を踏まえ、特に児童養護施設で育つ子どもたちは、一般家庭の子どもたちよりも適切な金銭感覚を身につけにくい環境にあるのではないかという問題認識から、

第4回「 お金との向き合い方を考えてみよう」という講座を開催しました。

この講座では、特にお金の使い方にフォーカスを当てました。

今回は4回目の講座で、全6回の折り返し地点にあたりました。

そこで講座の冒頭では、前半3回で学んだ重要なポイントをクイズ形式でおさらいしました。

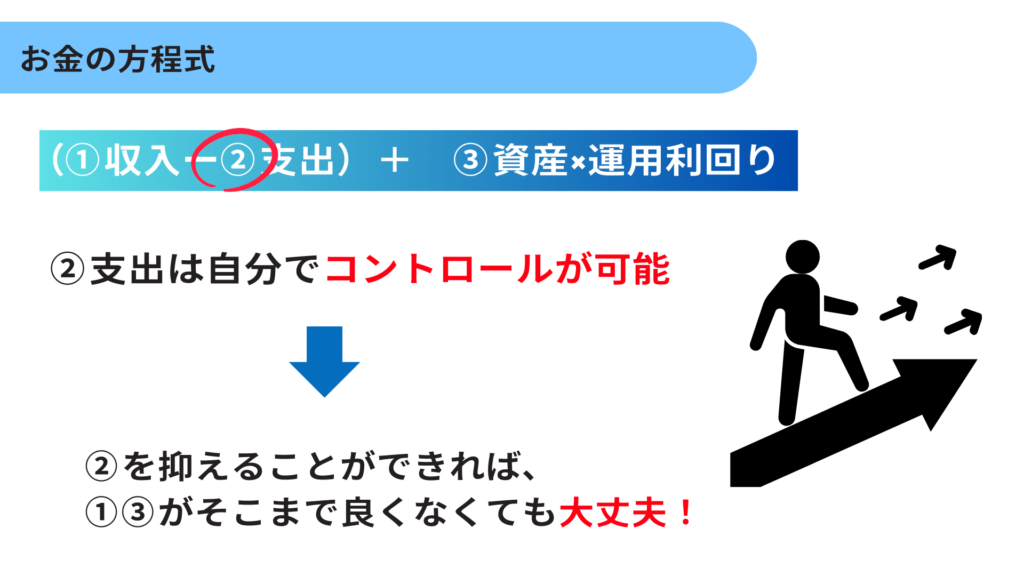

次に、講義の前半においては、今回のテーマの一つである、「支出」の見直しについて、

様々な角度から考えてもらいました。

具体的には、SNS社会における問題点として、他者の華やかな面ばかりが注目され、

それに合わせようとして余分な支出をしてしまう傾向があることを指摘しました。

そこで参加した子ども達には、一度立ち止まって『自分だけの満足にこだわってみよう。』という

問いかけをしました。また子供達には、考えたことを紙に書き出す時間を十分に設けて、

自ら深く考えられる工夫を取り入れました。

また、物の値段と自分自身にとっての価値(喜び、嬉しさ、楽しさ等)は、

必ずしも一致しないということを伝えました。この理解を深めるため、

動画や書籍を用いて具体例を示しながら、

子どもたち一人ひとりに『自分にとって本当に価値があるものは何か』を考えてもらいました。

講義の後半においては、実社会に出た際に、まずはお金を貯める有用な手段として、

天引き(先取り)貯金を紹介しました。

余ったお金を貯金をするというのは大人でも難しいので、

自分の意志力や決意に頼るのではなく、給料日に自動的に一定額が貯金される仕組みを作ることの重要性について強調して講義をしました。

最後に、巻末の資料として、Living in Peaceのメンバーのお金の使い方の具体例として、「買ってよかったもの」「買って失敗したもの」「マストバイアイテム」を記載した

内容を示し、講義後も体験談を学べる資料を提供するなどの工夫をしてみました。

参加した子どもたちからは、以下のような感想がありました。

<子どもたちからの感想> ※一部抜粋

・値段=価値では無いということがしっくり来ました。

・自分のお金への価値観が分かった。

・天引き貯金が大切!ということを学んだ。とにかく貯金を大切にしていきたい。

皆様のご支援のおかげで、今回も子どもたちへの「お金の教育講座」を実施することができました。今後も活動への理解を深めていただけるよう努めてまいります。引き続き、ご支援をよろしくお願いいたします。