今年の夏はめっぽう暑く、何てことのない連絡でもつい、暑中お見舞い申し上げます云々と書き始めていたりする。

そうしたことは今年ばかりのことで、今後もそれきりであってほしいと願うが、わたしの場合、例年八月は、身近な人たちの誕生日のあいだを埋めるように、原子爆弾が広島、そして長崎に落とされた日や終戦の日がカレンダーに続く(もちろんことの順序からしたら、事実はその逆だが)。

わたしの両祖父母はすでに亡くて久しい。だから付き合いのある周囲では、定期的に通って十数年になろう床屋のおやじさんの他、数えれば数名しか、戦中を知らない。(しかも80年近くを遡るわけで、どうしたってそれは子どもとしての経験に限られる。)

もちろん範囲を世界に取れば同時代的にも深刻な戦争がいっこうに絶えないなかで、己の当事者性をうっちゃって「戦中を知らない」と嘯けるものではない。しかし、こと八月十五日が「終戦の日」であるあの戦争について、私はその戦中を知らない。そして、私が知りようがない戦中を自身の経験として知る人たちの声は、聞きようがなくなっていく。いつか「終戦の日」が、ただ「『戦後』の始まり」を意味するものでしかなくなるかもしれない。

「戦争を悪とする表むきの思想に対して、戦争もおもしろい体験だったという思想が、敗戦日本の現在においてさえ、裏側の思想として存在することを、わたしたちは否定できないのである。」(田中美知太郎「道徳問題としての戦争と平和」)

この一文が書かれた60年後のわれわれは、戦争のおもしろさが正面から語られる可能性を「否定できない」どころか想像すらできない。「戦争を悪とする思想」はもはや「表むき」であるにとどまらず、私たちの内までをすっかり浸してしまっている。

「戦争」と「平和」、「暴力」と「非暴力」、あるいは「非日常」と「日常」という区別は、どれもこの上なく明快に見えて、しかし私たちはそもそも、どれであれ二色では塗り分けようのない世界を生きている。

「『どうしてきみはぼくを殺すのか。』――『なぜって、きみは川の向こう側に住んでいるのではないか。友よ、もしきみがこちら側に住んでいれば、ぼくは人殺しになり、きみをこんな風に殺すのは、不正になるだろう。だがきみは向こう側にすんでいる。だからぼくは勇者で、殺すのは正しい』」(パスカル『パンセ』)

境界が引かれ、そのこちら側で私たちが「汝、殺すなかれ」の法によって守られるとき、かたや向こう側に対しては「汝、殺すべし」の法が発せられる。ひとの気持ちをよく慮って行動できる人が、たとえばゴキブリに対しては途端に情け容赦ない殺戮者となりうることを、私たちはよく知っている。

その意味で私たちは、「戦争」と「平和」が、「暴力」と「非暴力」が、「非日常」と「日常」が互いに反転しあう機構にこそ、注意深くあらねばならないし、次々に線引きをしては事足れりとするような態度では、問題はいっこうに収拾しないことに気づかねばならない。

―☆―

ただ一度のことが決定的な意味を持つことと対照的に、当初は空々漠々としていたものが積み重なる繰り返しのなかで固有の相貌を徐々に露わにすることがある。

1945年8月15日は前者であり、8月15日が後者なのだろう。

私たちが年ごとの四季の繰り返しのなかで、その味わいに気づいていく。または、生まれた日の年ごとの訪れのなかで、自ら生まれ死んでいくことに少しずつ折り合いをつけていく。

同じように「戦中を知らない」私たちは、毎年の8月15日を「終戦の日」として迎える繰り返しのなかで、「戦後」を生きていること、しかしなおそれが「戦中」でもあることの意味を問い、考えていける。

そんな「終戦の日」が、これからも毎年やってくる。

代表中里のコラムは毎月更新!バックナンバーはこちらからもお読みいただけます!

-

Living in Peaceを支えるバックオフィスメンバーを紹介

Living in Peace マイクロファイナンスプロジェクトでは発展途上国の貧困層へ「金融アクセス」を通した支援に取り組んでいます。 -

LIPメンバーパネルディスカッションpart1

Living in Peaceの里親チームで活躍する、角田さんと中嶋さんにインタビューを行いました。プロボノとして活動する里親子支援はどのようなことを行っているのか、聞いてみました! -

【アニュアルレポート発刊記念対談】これからのLiving in Peaceをつく…

-

JC Finance業務支援レポート:顧客審査基準改定とカンボジアでの年末年始

Living in Peace マイクロファイナンスプロジェクトでは発展途上国の貧困層へ「金融アクセス」を通した支援に取り組んでいます。 -

難民ルーツの学生の就活レポートvol.4

-

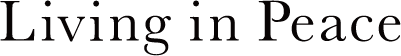

難民支援における官民連携と提携先のご紹介