子どもは好きな人やものを「好き」と表現できる。あるいは、ある人やものを好きということと、それを「好き」と表現してしまうこととのあいだに距離がない。

他方、かつて子どもだった私たちの場合は、そこに何らかの懸隔を認めざるをえない。しかしそれは、私たちが誰かや何かを好きにならないというわけでは全くない。

好きでも、「好き」と表現することが許されないこと、好きを諦めなければならないことがある。好きではないが「好き」を装わなければいけないこともある。「好き」が、自分と相手だけでなく(まして自分だけでなく)、その周囲や環境、社会の存在の影響(すなわち、承認と拒絶)をときにはっきりと、ときに巧妙に受けるからである。

『ロミオとジュリエット』のように、ある意味で分かりやすい社会的悲劇に限らず、私たちの「好き」はそのような事情でときに混迷を極めるがゆえに、「諦め」にひとつの理想を見い出そうとする向きもある(九鬼周造『いきの構造』)。

しかし少なくとも現実的には、好きなものを簡単に諦められるわけでも、諦められれば望ましい事態になるわけでもないと思う。しかも日常で身近な人に向けられる好意ほど、さまざまな感情や事情がないまぜになって、一筋縄ではいかないのが普通だ。

(非常に広範なジャンルや対象について「推し」がこれほどに一般化した背景には、私たちには何かを愛好していたい欲求があり、しかし日常のなかで愛好にともなう葛藤をかかえることに耐えられなくなっているからかもしれない。好きでいることにおいては、「推し」を推すことは葛藤の余地がないシンプルなものである。)

好きになること、好きであることの困難(と可能性)を、わたしは生活のなかで子どもたちとともにあろうとする人々の実践から学んだ。

どんなに手のかかる子どもに対しても、生活をともにするなかで自然と好意が芽生える。だがお互いの近さによって、さまざまな局面で好意ゆえの葛藤が生じ、一緒にいることが苦しいものになってしまう。

好意は、往々にして相手と自分との境界を見えなくする。「相手を分かりたい」が、気づけば「相手を分かっている」に転じてしまう。また、いつのまにか「してあげたい」が「してあげている」に転じている。

そもそもを考えれば、好意という感情が原始的で、ときに爆発的なエネルギーを発揮しうるからこそ、(互酬性を超えた法外な献身に支えられて)私たちの共生は何とか成り立ってきたのかもしれない。しかし私たちはその扱いを、その力の使い方を未だ十分に知らない。

好意は、自分とまったく異なる存在を気遣うというケア的な関わりを可能にしつつ、ときにそれを一気に飲み込んでしまう。

その力の激しさに慄きつつ、しかし他者と共にあるための源泉として、常にそこに立ち戻ろうとする意志を、私にそれを見せてくれた人々に倣って、忘れずにもちたいと思う。

代表中里のコラムは毎月更新!バックナンバーはこちらからもお読みいただけます!

-

Living in Peaceを支えるバックオフィスメンバーを紹介

Living in Peace マイクロファイナンスプロジェクトでは発展途上国の貧困層へ「金融アクセス」を通した支援に取り組んでいます。 -

LIPメンバーパネルディスカッションpart1

Living in Peaceの里親チームで活躍する、角田さんと中嶋さんにインタビューを行いました。プロボノとして活動する里親子支援はどのようなことを行っているのか、聞いてみました! -

【アニュアルレポート発刊記念対談】これからのLiving in Peaceをつく…

-

JC Finance業務支援レポート:顧客審査基準改定とカンボジアでの年末年始

Living in Peace マイクロファイナンスプロジェクトでは発展途上国の貧困層へ「金融アクセス」を通した支援に取り組んでいます。 -

難民ルーツの学生の就活レポートvol.4

-

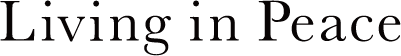

難民支援における官民連携と提携先のご紹介